明长城--赫甸城城址游客服务中心建设及环境整治工程案例

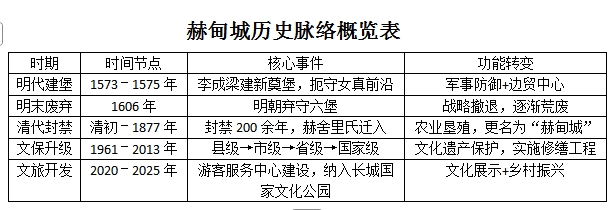

2020年,国家启动长城国家文化公园建设,全国重点文物保护单位长城--明长城--赫甸城城址游客服务中心建设及环境整治工程被确认为国家层面一般建设项目。目前,已完成全部工程项目,与此前竣工终验的赫甸城城址东城墙北城墙修缮工程形成互补,充分彰显了赫甸城城址的文化魅力和文旅融合发展的巨大潜力。赫甸城(原名新奠堡)是明代辽东长城防御体系“宽甸六堡”的核心组成部分,位于今辽宁省丹东市宽甸满族自治县青椅山镇赫甸村。其历史脉络可分为四个关键阶段:

一、明代建堡与军事鼎盛(1573–1606年)

1. 建堡背景

明万历初年,建州女真(努尔哈赤先祖)势力扩张,频繁侵扰辽东边境。辽东总兵李成梁为巩固边防,采纳经略张学颜建议,于万历元年(1573年)启动“宽甸六堡”工程,新奠堡(赫甸城前身)为其中之一。

六堡扼守鸭绿江以西要冲,被熊廷弼称为“八百里新疆”,是明朝防御女真的前哨,兼具军事控制与贸易枢纽功能。

2. 城防结构与功能

新奠堡于万历三年(1575年)建成,平面呈正方形,边长约300米,占地9万平方米。城墙以玄武岩为基、青砖砌筑,高6.9米,设南门瓮城、马面(防御台)、角台及排水系统,城内保留明代古井至今。

实行“兵屯制”:驻军携家属耕战结合,无战事时屯田自给;同时开设边贸市场,缓和民族矛盾并补充军费。

3. 军事作用与弃守

1575–1580年,李成梁依托六堡击溃女真首领王杲、王兀堂,获封“宁远伯”。

万历三十四年(1606年),面对努尔哈赤势力崛起及驻军叛逃,明朝主动放弃六堡,赫甸城自此荒废。

二、清代封禁与更名(1606–1877年)

1. 长期封禁

清朝将宽甸地区视为“龙兴之地”,筑柳条边禁止汉民进入,六堡区域荒芜200余年。

2. 重启垦殖与更名

同治年间,满族赫舍里氏一支迁居新奠堡开荒,此地因赫氏定居得名“赫甸城”。

光绪三年(1877年)宽甸设县,清廷解禁私垦,新奠堡等五堡分别更名为赫甸、宽甸、坦甸、永甸、长甸,转型为农业聚落。

三、文保升级与现代保护(1961年至今)

现状:城墙残高3–5米,可见南门瓮城、角台遗迹,城内古井仍在使用,是辽宁省保存最完好的明代边堡遗址。

1961年:被宽甸县人民政府公布为县级文物保护单位。

1983年:被丹东市人民政府公布为市级文物保护单位。

1988年:被辽宁省人民政府公布为省级文物保护单位。

2013年:作为长城组成部分,并入第五批全国重点文物保护单位(属第七批增补)。

2018年-2020年:实施明长城--赫甸城城址东城墙北城墙修缮工程,以历史史料与赫甸城城址考古成果为支撑,在最小干预的前提下,经试验段修缮成果检验后分段对东城墙、北城墙实施了整体修缮,局部恢复了马面等部位的历史原貌。

四、文旅融合与新生(2020–2025年)

推动长城国家文化公园建设,于2020年9月成功申报“赫甸城游客服务中心建设及环境整治工程”成为国家层面“文旅融合工程”一般项目,2022年底完成项目设计方案审批,2023年5月份开工建设。现已在毗邻赫甸城城址南城墙大约10米处建成3100平方米的赫甸城游客服务中心,兼具展览与旅游服务功能;利用花岗岩敷设方式对距赫甸城城址东城墙、南城墙毗邻的3.5米宽、长约500米的原始土路进行了改造,既完善了赫甸城城址观瞻的道路环境,也满足了游客观瞻需求的舒适度,从而达到“充分遵循赫甸城城址历史脉络,并与赫甸城村乡村振兴联动,规划整合露营、漂流等生态资源,以长城文化带动全域旅游”的目的。它将成为连接长城国家文化公园国家层面的重点建设项目东北亚边疆历史文化博物馆和一般建设项目宽甸六堡展览馆、叆阳城展示利用工程(含叆阳城历史陈列馆)的重要纽带,成为推动丹东明长城资源保护利用与文旅深度融合的重要支撑。

赫甸城从军事堡垒到农业村落,再至全国重点文物保护单位,可谓是浓缩了辽东边疆近450年的民族碰撞、生态适应与文化复兴的整个历程。其现存城址与文旅规划,不仅见证了明代长城防御体系的智慧,更将成为丹东“明长城东起点”历史叙事的关键坐标。